Time is the cause of the combined matter.

Time is like a motionless vacuum.

I am life and time is in my genes

lt is time that gives birth to me, and space

that bears me.

精彩文章

Latest news center

军瘤基于·《科学:无尽的前沿》

全球思想家委员会:转载《科学:无尽的前沿》

《科学:无尽的前沿》“生养了”神经残疾的“军瘤”2021年世界军费总支出突破了2万亿美元,创了世界军费历史新高。

为了追求世界和平,必须对那些为《科学:无尽的前沿》助力的军工、军事、军官、军费、将军以及士兵进行公正的审判。他们罪行累累,罪不可赦,理当受到法律的严惩。你既然能够慷慨解囊,投入2万亿用于军事科学研究与实施,为何不能将这份力量转向更加崇高的目标呢?为何不能深入研究《世界合文化中心》与《世界和平基金会》的理念,为世界和平贡献智慧呢?又为何不能参与全球思想家委员会所研究的宇宙法、生命法,探寻宇宙的真谛,以爱呵护地球上的每一个生命呢?在中国拟成立世界生命科学学会就是在以体表道身先士卒。生命之母是如何呵护弱小的呢?我们是否也应该向她学习,用爱去拥抱这个世界,共同创造一个和平美好的未来呢?

《科学:无尽的前沿》工程启动后有多少善良、正直、勤劳的母亲和弱小的儿郎、娇妻,小妹变成流离失所的难民,一个没死的炮灰在嚎啕大哭。

要世界和平就要判罪所有为《科学:无尽的前沿》尽力的军工、军事、军官、军费、将军和士兵,判其死罪——死有余辜。

你能用2万亿研究与实施军事科学,你为什么不能研究《世界合文化中心》与《世界和平基金会》呢?

为什么不能研究全球思想家委员会所研究的宇宙法?生命法?地球慈母是怎么爱弱小的呢?

《科学:无尽的前沿》创造了人间无尽的血泪“辉煌”——有图片为历史的罪证

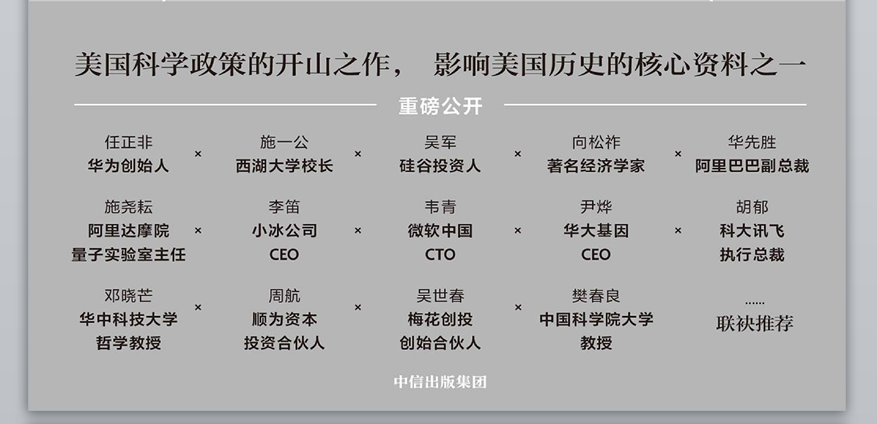

为《科学:无尽的前沿》署名“赞誉”的人更是无知至极。这些人有:1、任正非2、施一公3、吴军4、向松祚5、李笛6、韦青7、尹烨8、胡郁9、邓晓芒10、周航11、吴世春12、万维钢13、安吉拉•克雷格14、小西尔维斯特•詹姆斯•盖茨15、奥德拉•沃尔夫16、丹尼尔•凯夫勒斯17、安娜•埃斯霍,美国国会议员18、(罗斯福总统的科技顾问范内瓦•布什)。18勇士名单

为《科学:无尽的前沿》创造了人间无尽血泪“辉煌”的——18勇士名单,看看有没有你?

《科学:无尽的前沿》报告的背景是:1944年末,布什收到罗斯福的指令,着手筹备一份足以为美国持久科学政策奠定基调的报告。基于《科学:无尽的前沿》联邦政府对大学和研究机构的科研活动提供了慷慨的财政支持。《科学:无尽的前沿》的成果,其中既包括:雷达、高性能飞机、用于引爆弹药的近炸引信以及终结世界大战的原子弹。

这份凝聚了数十位杰出科学家和工程人员心血的报告,最终于罗斯福总统去世后的1945年7月提交给杜鲁门总统。正如布什在报告中所写,美国以前从未有过任何用以确保科学进步的“国家政策”。美国文化一向十分敬重科学实证思维和实用技术。针对科学到底能给人类带来什么这一问题,《科学:无尽的前沿》提出了一项鼓舞人心的实用主义愿景。

《环境伦理汉城宣言》指出:“我们必须认识到:现在的全球环境危机是由于我们的贪婪、过度的利己主义以及认为科学技术可以解决一切的盲目自满造成的,换一句话,是我们的价值体系导致了这一场危机。如果再不对我们的价值观和信仰进行反思,其结果将是环境质量的进一步恶化,甚至最终导致全球生命支持系统的崩溃。

全球思想家委员会评说:

人类的生命演化缔造出了种种矛盾,使人类的自身陷在是非、争斗、杀戮、欺压、恐惧、猜疑、防犯、鬼诈、虚谬、错误当中。人类把生命的活动特性变成了谋取私利、施用暴力、彼此争斗、互相残害的工具。

人类生命的演变是一场自卓越走向平庸的征程,在物质繁荣的表象下,隐藏着一个不可忽视的生命危机。那么,何以人类会面临这样的生命挑战呢?原因在于我们的行为方式与生命的本质需求渐行渐远。无数人造之物的诞生,非但未遵循生命的内在法则,反而助长了人的懒惰、贪婪与疾病,为罪恶的滋生提供了肥沃的土壤。人类如今能够发动毁灭性的战争,将地球折磨得千疮百孔,扭曲自然的秩序,甚至设计出种种机关来危害生命。每个人似乎都精通如何伤害他人和他物,以满足自己扭曲的心理需求。人类的行为,真可谓“一物变态,百物遭殃”。

全球生命支持系统的崩溃是出于:历史的罪恶记录——“杰出科学家和工程人员”——狗屁+杀人狂魔的心血的报告,最终于1945年7月提交给——“昏君”杜鲁门总统。是杜鲁门总统打开了潘多拉魔盒。

《科学:无尽的前沿》全球思想家委员会王灏儒 评述 :

既然世界正在土崩瓦解,那我们就应该看一下这个世界究竟是如何构成的,因为这才是症结所在。为一个普遍存在的问题而责备个别的领导人或个别的意识形态,那是十分愚蠢的。当然,领导人、意识形态有好有坏,但我们当今这个星球上不可能有哪一个领袖人物,哪一种个别的意识形态能解决普遍存在的危机,因为他们都囿于现行的同一种世界观。这种世界观是不健全的,垂死的,并在腐蚀它所创造的一切。——美国科学家•杰里米•里夫金

既然世界正在土崩瓦解,那我们就应该读一读《联合国:世界末日即将来临!》、《世界末日种子库:为世界末日做预备》、《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》、《美国可怕的工业速度,流水线生产的航母和舰船,基于罗斯福指令出炉的——科学:无尽的前沿为基础》。

that bears me.

Subject resources

学科资源

来源:独创|作者:全球思想家委员会 王灏儒

亚当•斯密说:既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。

今日世界的世界观是囿于《亚当•斯密说:既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。观启蒙流毒-囿于历史遗留的同一种世界观 “既然世界在土崩瓦解,我们就应该看到:这个世界是由法国启蒙思想在支配我们现代世界观的观念,这才是问题的症结所在。因为全人类共同形成的世界观观念所造成的全球性错误,由于问题的普遍存在 ,无论是责备个别国家的领导人或是个别的组织,那都是十分愚蠢的,因为他们都是囿于历史遗留的同一种世界观。”

撰稿人:全球思想家委员会:王灏儒—— 支配现代世界观的观念是法国启蒙思想

当今世界正在“按部就班的,躺平在”温水煮蛙效应“中,全人类上至国家元首,下到黎民百姓,中间的院士,科学家,教育家无一例外的都囿于同一种世界观——《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》启蒙思想的核心是什么?鼓励人类——人不为己天诛地灭。

亚当•斯密说:既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。

点击以下蓝色字链接进入详细阅读

成立人类总体利益研究机构势在必行

全球思想家委员会评论:现代人的精神危机

支配现代世界观的观念是法国启蒙思想

简称:世界经济源于启蒙 又称:市场经济的源头来自法国启蒙思想

法国启蒙运动时代的思想家,英国经济学家亚当•斯密与洛克如出一辙,坚信人类活动的基点是物质的私利。

亚当•斯密说:既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。

亚当•斯密说:“每一个人都在不断经营,使他的资本得到最为有利的使用。他关心的确实是他自己的利益,而不是社会的利益。

全球思想家委员会为你传播天地人合思想,天地人合思想就是宇宙的自言录,就是绝对真理。人若为己天诛地灭!

天说:人生有痛苦,痛苦的根源是自私。自私是酿制疾病、祸殃的罪魁。人生有磨难,磨难来自于贪心。贪心是磨难的制造者。

天说:苦难的人生历程莫过于疾病与祸殃,疾病与祸殃的起始莫过于自私与贪心。人类有95%的人死于疾病,疫情,病死数据呈爆炸性。

2022年7月20日世卫,全球累计新冠确诊5.6亿例,死亡人数636万例。美国新冠真实确诊数超官方统计30倍

全球新冠真实确诊数“假设”超官方统计10倍那么(5.6亿例X10,死亡人数636万例X10)人类还剩几个好人???

7980字24页

今世界观启蒙流毒

《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》,囿于支配现代世界观的观念是法国启蒙思想历史遗留的同一种世界观 。

“既然世界在土崩瓦解,我们就应该看到:这个世界是由法国启蒙思想在支配我们现代世界观的观念,这才是问题的症结所在。无论是责备个别国家的领导人或是个别的组织,那都是十分愚蠢的,因为都囿于历史遗留的同一种世界观。”摆在我们人类面前的问题已经从《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》澄清了问题的根源,那么要获得问题的解决,既不能找思想家老子,又不能找思想家马克思,人们是敬仰他们的,遗憾的是,他们已经完成那一时代的历史使命;而今日时代,那就非全球思想家委员会而莫属了。有人说全球思想家委员会的思想有点深奥,是的,清政府当时阅读《资本论》同样是深感晦涩。

什么是支配现代世界的观念

什么是260年后 的今天(2010.07.27. )

1750年的一天,巴黎大学教授雅克吐尔古步入巴黎大学一个教室,取出讲稿,并用拉丁文宣读了一篇由两个部分组成的关于新的历史观的一篇论文。

更为复杂多变的是,历史发展到260年后的今天(2010.07.27. .)竟然还有中国大元秦晓(招商局集团董事长秦晓 ),站在世界赫赫有名的中国清华讲台上,大肆鼓吹17世纪法国启蒙运动的:“既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益”的陈词滥调,继续拖社会已经不可自拔的泥潭于不复之地。

260年后的今天是指 :从1750年巴黎大学教授雅克吐尔古步入巴黎大学宣读历史观 ,他吹响了法国启蒙运动号角,到2010年7月27日中国大元秦晓(招商局集团董事长秦晓 ),站在世界赫赫有名的中国清华讲台上,大肆鼓吹17世纪法国启蒙运动——当代“普世价值”就是“启蒙价值”。

1750年到2018年就是268年的时间。法国启蒙运动发展到中国毛左派与普世价值之争的年限历史延续了268年。

老师的话:美国比中国“先进”是一般人都承认的结论,其最根本的理由在于美国国民生产总值是中国的十倍(大约)。长期以来,我们都很“自然”地相信,历史总是在“前进”的,一个新的社会形态比起其前身总是一种进步,人类社会总是呈现出向着一个更美满的方向发展的总趋势。但我们同时也被告知,人类不可能都像美国人那样生活,因为,美国人以占世界4%左右的人口,每年消耗能源总量却占到世界年消耗总量的三分之一,如此,人类最少还需要十多个地球。人类的可持续发展,是目前世界的头等大事。静下心来,我们不禁会想,是什么力量,让我们的世界走向这样一条不归路;是哪些人,引导我们这样想问题;世界上,曾经出现过哪些念头,这些念头怎样决定了几百年来人类的走向……

一、古代西方的世界观

1.古希腊的世界观

古希腊历史学家海西奥德把人类历史划分为五个时代:黄金时代,白银时代,青铜时代,英雄时代和铁器时代。他的排序结论:

一个比一个退化和粗俗历史是一个衰亡的过程!

海西奥德在公元前八世纪写道:

黄金时代鸿蒙初辟之时,奥林匹斯山上的诸神缔造了黄金般的生灵……他们象神一样地生活,无忧无虑;没有悲伤,没有劳顿。等待着他们的不是可悲的衰老,而是永葆的青春(新生命人)。他们欢宴终日,不知罪恶之骚扰。死亡之到来一如睡眠之降临。他们拥有一切美好之物,富饶而又慷慨的大地向他们奉献源源不断的丰收。在一片莺歌燕舞中人们和睦相处。

铁器时代人们日间辛苦劳作,夜间则受尽侵害,不得安宁(唐山烧烤店被打女子)。父亲与子女离心离德,主人与客人反目为仇,友朋之间尔虞我诈。……父母迅速衰老,受尽耻辱……光明磊落、恪守信用者不得重用,骄横行恶之士反而见宠。正义为暴力所压倒,真理不复存在。

现代人因为每周只需工作40小时,(每天工作12小时一周7天-在大城市,每天上下班坐车3小时以上每周工作15X7=105小时)而且每年又有两、三星期假期而沾沾自喜。但是绝大多数“狩猎-采集”型社会成员会觉得这样的社会简直无法忍受。当代的“狩猎-采集”型社会的成员实际上每周工作还不到12~20小时,而且每年少则数周,多则数月根本不干活。

他们有更多的时间来进行各种娱乐活动,包括游戏,体育,艺术,音乐,舞蹈,宗教仪式和探亲访友。与一般人的看法恰恰相反,对世界上还存在的“狩猎-采集”型社会的研究表明,他们有些人也是世界上最健康的人。他们的食物非常有营养,许多丛林人在没有现代医学帮助的情况下,能活到六、七十岁。他们的社会十分重视合作与分享,彼此之间,甚至与外部民族也很少有战争或侵略行为。(摘自《熵:一种新的世界观》)

2.基督教的世界观

基督教神学把历史划分为开始阶段、中间阶段和终结阶段,分别表现为创世、赎罪和最终审判。虽然人类历史的发展是直线的而非循环的,但它不会朝着一个完善的境界发展。相反,基督教世界观认为历史是一场斗争,在这场斗争中罪恶的力量不断在尘世播下混乱与分崩离析的恶种。

基督教世界观中,另一个同样重要的概念是原罪(原罪就是灵魂)。这个概念宣示了人类生活注定是每况愈下的,排除了人类不断改善其命运的任何可能。人的毕生使命就是寻求通往伊甸园的回归之路。在基督教看来,基督教的上帝也就是个人的上帝,他干预我们生活的一切方面。上帝的何去何存完全是上帝的旨意,创造历史的是上帝而不是人。

现代人是常人,常人是旧生命人,《常人旧人被淘汰人》常人是有“原罪”的人,罪人不是人,不是神,罪人是人的自私的灵魂。

所谓人类的“自信”,连人是谁?是人?是鬼?(灵魂)是神?都不知道,何以“自信”灵魂?

自信(灵魂)当头的人,以人为本(灵魂)的人,人生有个迷,人生不能自己。人生为什么不能自己呢?道理很简单,人是由三元组成的。人的第一元是身体,人的第二元是天意,人的第三元是灵魂。人的三元构造复杂,渊源深广。人生的所有奥秘都在三元里隐藏着。

灵魂=生命=意识=先天原本+后天意识

人的意识叫灵魂,灵魂这个东西是一个复杂的意识体。灵魂千奇百怪,变化莫测,多以生活中的事物因果是非、恩怨、得失、矛盾为宗旨,产生思维、想象、运动与作为。

灵魂的动机,是以我为核心与客观事物抗争。灵魂自私。

第五编:家家大联合培训班:家家是,大家是国家,我家是企业,家庭是个人。1、建立各个国家的国家《宇宙总法学研中心》2、建立各个企业的机构《宇宙总法学研中心》3、建立各个家庭的《天地人合法研中心》。4、大家、中家、家庭有一个共同点就是家家是有人组成的,没人的家,不是个家,人是什么?要培训。

“创造历史的是上帝而不是人”是符合《天地人合法020法》【293页】《宇宙核心的部署与统筹》的精神。

宇宙核心的部署与统筹

宇宙的物质是无穷的,宇宙的智慧是无穷的,宇宙的能力是无穷的,宇宙的规律是天经地义的,宇宙的作为所达到的目标是完美的。人类的利益不在于人自身的决策、而是由宇宙核心的部署与统筹的结果,是现时期的人类受宇宙法的改变与存留的准则所致。

宇宙的指令所要达到的地球的本体完整,就必须改变其现有人的本体。改变人体的原则是彻底改变人肉体的所有功能,以达到消除人现有的所有生活方式。所有改变了的人类,是以崭新的面貌、崭新的能力、崭新的思维方式、崭新的生活方式存留下来。他们的生活与存留,不靠现有的任何物质与世界上的已用过的东西,他们都属于超常人。

二、现代世界观的产生

1.机器时代世界观的先导:雅克•吐尔古(法国)

1750年的一天,巴黎大学教授雅克•吐尔古步入巴黎大学一个教室,取出讲稿,并用拉丁文宣读了一篇由两个部分组成的关于新的历史观的一篇论文。他驳斥了循环往复的历史观,又批判了历史是不断衰亡的历史观。他尖锐地指出历史是直线发展的,而且每个阶段与其前身相比都是一个进步。他认为历史是一个累进的过程,第一次肯定了不断的变化和运动。他也承认进化过程是不平衡的,有时甚至会出现停止和倒退,而他却坚信历史呈现出一个向美满的现世生活发展的总趋势。

唯物主义的幼稚浅显,直率兴奋是无法对事物的隐显两态进行完整的、深邃的、透彻的分析,结果往往是停滞在事物的表象。

2.机器时代的世界观之一:弗兰西斯•培根(英国)

英国科学家培根:“所有科学的真正正当的目标,应该是赋予人类以新的发现与力量。”可见,古希腊人认为科学和知识的任务是“认识世界”,而培根认为重在于“改造世界”。令我们想起他的另外一句话:“知识就是力量。”

培根告诫说要“按世界的本来面目,而不是按照我们理智的意愿,在人类认识中建立起一个真正的世界模型。”他还认为,一个认识世界的新方法已经出现,它能“大大开拓人类帝国的疆域,并将是无所不能。”培根认为客观认识能使人类“驾驭自然万物包括人体、医药、机械力量等等一切。”

3.机器时代的世界观之二:勒奈•笛卡儿

笛卡儿认为:认识世界、探索它的一切奥秘,并使之为人类服务的关键可以归纳为两个字:数学。

他说:“我苦思冥想,终于悟出了万物都可以归纳为数学的道理。数学探讨的是秩序与度量,而无论是数字,图形,星座,声音或是其它事物,都有一个度量的问题。我从而认识到,一定有一门概括性的科学来整体地解释这种引起秩序与度量问题地现象。我发现这门学科即是广义的数学。这门学科应该包含人类理智的精华,它的范围应该包含每门学科可靠结论的取得。”

笛卡儿提出了一个论点,这个论点后来成了机械论模式种一个最为重要的公理:“坦率地说,我坚信它(数学)是迄今为止人类智慧赋予我们的最有力的认识工具,它是万物之源。”就这样,笛卡儿成了第一位笃信机械论世界观的“真正信徒”。

笛卡儿成功地把自然界整个地转化成了运动中的简单物质。他把质量完全变成了数量,并充满信心地宣称世界上最重要的只有空间与地点。他说:“给我空间与运动,我就可以造出宇宙来。”

笛卡儿的数学世界无色、无味、无臭,它滴水不漏,天衣无缝。说到底,还有什么比代数与几何学更加整齐规矩呢?数学代表彻底的秩序,而心有灵犀的笛卡儿更是一句消灭了任何有凌乱、混杂和活生生的嫌疑的东西。在笛卡儿的世界里,万物各得其所,相互之间关系十分和谐。世间一切都精确无误,不存在任何混乱。

4.机器时代的世界观之三:伊萨克•牛顿

牛顿发明了描述机械运动的数学方法。他声称同一个定律能解释树叶落地的方式,并称:“自然界的所有现象都可能产生于某些力;出于一些我们迄今还不了解的原因,这些力驱使一些物体颗粒相互吸引并以一定图形相聚,并使另外一些颗粒互相排斥。”

牛顿的三大定律告诉我们:“在没有外力作用的情况下,静止的物体仍处于静止,运动中的物体作匀速直线运动;物体的加速度大小与作用力成正比,方向与作用力方向一致;每一个作用力都产生于大小相等、方向相反的反作用力。”

牛顿的数学研究方法发表后不久,就成了主要大学的课程。他的名字在欧洲家喻户晓。1727年他去世,英国还为他举行了皇家葬礼。

机械论模式把万物的质从他们的量中分离出来并排出在考虑之外,从而使他们的世界变成了一个完全由没有生命的物质组成的冷冰冰的世界。

由此,人们把历史看成是不断进步的过程,它把社会从杂乱无章的状态带到了牛顿的机械论世界观所阐述的井然有条、准确可靠的状态。

有两个人立刻开始寻找这些普遍规律与社会运行之间的关系。他们是约翰•洛克和亚当•斯密。

5.机器时代的世界观之四:约翰•洛克。《1689)发布《政府论》

既然牛顿已经告诉我们,自然界的运动是有规律的,那么,就会有人想这样一个问题:为什么人类活动却这样没有规律呢?洛克便是思考这之一。

他的结论是:社会的自然规律之所以没有被遵循,是因为人们把社会秩序建立于非理性的传统和习俗之上,这些陈规陋习来源于多年来一直盛行的神权统治。

洛克以理智作为武器,开始寻求社会的“自然”基础。他迅速断言宗教不能作为社会的基础,因为上帝就其定义而言就是不可知的,我们怎么可以用不可知的东西来作为治理的基础呢?他提出,宗教虽然可以合情合理地作为个人的私事,但却不能作为公共事务的基础。

由此,洛克把上帝驱除出了人类舞台,正像培根把上帝驱除出了自然界一样。

全球思想家委员会评述:

什么是上帝?洛克不知,培根照样也是个糊涂蛋。

由此,洛克把上帝驱除出了人类舞台,正像培根把上帝驱除出了自然界一样。

洛克与培根作为法国启蒙思想时代的思想家,把上帝驱除除了人类舞台,企图从自然界清除上帝。可是上帝是谁?

上帝是神,上帝是宇宙,宇宙是一位巨型大生命。生命是众生的法,生命也是自然的法,自然与众生都必须遵生命的法而生存。生命的法来自宇宙,宇宙是一位大生命体。人类避开了“封建迷信”又掉进了唯物主义无神论的泥潭。多灾多难的人类发展是躲开了虎穴又落入狼窝。

全球思想家委员会发布:

宇宙在演变中越来越完善,自然宇宙是潜能宇宙的前身。自然宇宙向潜能宇宙过度已经历了四亿亿年的历程。自然宇宙在四亿亿年的历程中聚足了能量,这些能量就是道化中所形成的生命。自然宇宙在四亿亿年中合成了无数的生命,这些生命储存在宇宙中,已形成了一个强大的能量世界。这个能量世界具有特别的生命形式与作用力,宇宙将在这个强大的能量世界的作用下,把自然宇宙推向潜能宇宙。潜能宇宙是一个更具生命力的宇宙。潜能宇宙超越自然宇宙的生命力,潜能宇宙的生命结构与生命形态都与自然宇宙有较大的区别。潜能宇宙中的众生命都以崭新的形式向生物世界渗透,并与宇宙中的已有生物复活,组合成新的生命族类。地球上的众生态都会出现一次翻天覆地的变化,众生物都将在这次大变革中优胜劣汰。

新则存,旧则亡。

自然无限的变迁,生命在不停地演化,宇宙在不断地更新,新旧交替不随人的意志而转移,它是自然的规律所特有的模式。宇宙要更新,地球也同样要更新。地球随从了宇宙的意志生存,地球上的万生命一样也要随从了地球的意志而生存。地球上的万族都要在这次地球大革新当中经受一次考验。众生在这次考验当中会有众多的生物被淘汰,被淘汰的生命族类与生物体,是一批严重违背自然规律与天意抗衡的人和生物。

洛克与培根代表法国启蒙时代,把上帝驱除出了人类舞台,清除出了自然界,于是确立了人类无神论的唯物主义时代的诞生。

对封建迷信的矫枉过正,真理只能被历史的单纯与肤浅掩盖一时却无法被埋没永久。2000年后喷薄欲出的潜能宇宙——生命宇宙轰然降临人间。生命基因、生命教育、生命中心、生命科学、生命学院、生命大学近十年来是星星之火可以燎原,燎原世界各地。

人类或许不明白,上帝是宇宙,上帝是昔在,今在永在的神,上帝可以在耶稣、释佛,穆罕麦得等人身上体现能力,上帝也可以在今天的世界上千千万万的人身上彰显。因为,上帝是活的,是与所有的人同在的,每一位人都是上帝的造化之物,第一位人都有可能与上帝交通,与上帝合一,成为耶稣式的人。

上帝在两面宇宙里是等价的。

上帝既不偏重于阳宇宙,又不偏重于阴宇宙。阳宇宙是上帝的一半,阴宇宙是上帝的一半。只认识阳宇宙的人,不算认识上帝。只认识阴宇宙的人,同样不算认识上帝。两面宇宙一同认识的人,才算真正的认识上帝。

上帝看待自己,是阴阳合一的。

上帝把自己的生命叫阴宇宙,上帝吧自己的躯体叫阳宇宙。

上帝在两性宇宙里的作为,称之为自己的生命与躯体的合一体现。

上帝的体现,是宇宙的奇观。宇宙里的整个现象,是上帝的生命现象,也叫上帝的作为。

上帝的生命活动,是自然现象。自然现象的一大奇观——运化变迁,就是上帝的生命活动。上帝的生命活动,创造了自然奇观。自然里充满了上帝的生命,自然里的任何一个物体,不能代表上帝的整个作为。自然的全作为合起来称之为上帝的作为。

为此,洛克提出了一个至今还统治 着现代世界观的论点我们看见的就是一个完全由为自身生存而奋斗的个人组成的社会;这个社会只有一个目的,就是保护社会成员的私有财产。彻头彻尾的个人主义,成了建立社会的唯一基础。个人应该努力积聚属于个人的财富,个人利益是社会的唯一基础。

在洛克看来,政府的神圣职责就是给予人民运用他们政府自然的能力去创造财富的自由。洛克宣称:“对自然的否定,就是通往幸福之路。”必须把人们“有效地从自然的束缚下解放出来”。

然而对私有财产的无止境追求会不会引起人与人的相互残杀,最后使社会的一部分成员沦为财富积累过程的牺牲品呢?洛克认为不可能,因为人类就其本性而言是善良的,使人为恶的只是匮乏和贫困。只要不断增加社会财富,社会就可永葆安宁。他认为大自然中“有着取之不尽的财富,可让匮乏者用之不竭”。人们可以为所欲为,因为他们之间并没有利害冲突。就这样,洛克成了宣扬无止境增长与物质财富的哲学家。

洛克就这样决定了现代人的命运。从启蒙时代开始,人类就只能在生产和消费所带来的尽情享乐中寻找他们的人生目的和意义。人们的需要和欲望、梦想和渴求,都被囿于对物质利益的追求之中了。

洛克很瞧不起美洲的印第安人,说他们是生活在世界上最富饶的土地上,却懒散终日,不愿开发他们财富的人:“在那里,辽阔富饶土地的君主,其衣食住行还不如一个英国的普通劳动者。”

6.机器时代的世界观之五:亚当•斯密

英国经济学家亚当•斯密对机械论世界观推崇备至,并决心建立起一种经济理论来反映牛顿模式的一般概念。亚当•斯密与洛克如出一辙,坚信人类活动的基点是物质的私利。既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。相反,我们应该实事求是地承认,人们满足自己需要的欲望其实是一种能使他人得益的美德。只有通过个人的自私活动,才能化贫乏为富庶。

他说:“每一个人都在不断经营,使他的资本得到最为有利的使用。他关心的确实是他自己的利益,而不是社会的利益。然而对自己的利益深思熟虑之后,他自然也必定会作出一个同时也有利于社会的选择。”

遗憾的是,什么是“有利于”、什么是“社会”,人类在无知与真理的本质——生命法的当下,文化碎片、思想碎片、意识碎片根本就没有一个完整的头脑。

就像洛克在论及社会关系时一样,亚当•斯密明确无误地把道德这个概念从经济学中剔除了出去。任何把道德强加于经济之上的企图都妨碍了那只“看不见的手”。所谓“看不见的手”指的是制约经济活动过程,自动调节资金投资、就业、资源和物质生产的自然规律。人们尽可以绞尽脑汁去理解这个规律,但对这只看不见的手的活动,他们却无可奈何,就像他们无力控制万有引力定律一样。

既然这个控制着合乎情理的市场的“自然”力量具有最大的效率,那么,最理想的生财之道就是明智而又贪财的个人之间完全自由的贸易和竞争。因为经济学梦寐以求的,就是一个不断扩大的市场,那么对于任何能够带来增长的行动我们都应该鼓掌欢迎。

亚当•斯密认为人们追求物质利益从本质上来说都是以自我为中心的。他的理论把人类的一切欲望都降低到以满足生理需要为目的的那种对物质财富的追求。没有任何道德选择可言,只有蝇营狗苟的人们在做着功利主义的判断。

7.机器时代的世界观之六:社会达尔文主义

查理•达尔文1859年发表《物种起源》。达尔文生物进化理论的成就,比起牛顿再物理学领域的建树来毫不逊色。它本来完全可以后来居上,挤走机械论世界观成为一种崭新的社会组织原则而独树一帜。然而这一切都没有发生,达尔文理论最后反而沦为牛顿机械论世界观的附庸。

赫伯特•斯宾塞之类的社会哲学家对达尔文的物种进化理论如醉如痴,把它用来为机械论世界观寻找依据。他们类比如一个结论生物是进化的,所以社会必然也是进步的。斯宾塞等所谓的“社会达尔文主义者”把自然选择理论变成了“物竞天择 ,适者生存”的简单结论。他们为鼓吹个人利益能带来物质文明和社会秩序的机械论世界观,进一步提供了依据。

他们对“适者生存”吓了这样的定义:在自然界,每个生物都与其它生物无情地搏斗着。能够幸存下来并把他们地特性遗传给后代的,只是那些最善于保持自己物质利益的生物。进化本身被看成一个秩序不断完善的过程,这个日益完善的秩序的产生,是因为更新一代的物种都能更好地满足自己的物质利益与需要。

这种进步观是机器时代的一个重要特征。用最抽象的话来说,进步是一个人们改造一个“较少秩序”的世界,把它变成更有秩序的物质环境的过程。也就是说,进步能使人从自然界获得比原始状态下所能产生的更大的价值。可以说,对“进步”的迷信是机器时代最典型的哲学解读和人们的社会心理特征。

三、结语:关于现代世界观

培根、笛卡儿、牛顿、洛克、斯密和斯宾塞都是机械论世界观的伟大普及者,其它许多人不过是他们的继承者。他们的基本观点流传至今,深刻地影响甚至决定着现代社会的发展流向。

机械论世界观可用几句话来概括:

其一,宇宙间有一个可以在天体的运行中观察到的精确的数学规律,因此,必须在我们这个世界上建立起一种井然的秩序。

其二,怎样安排自然万物,使之反映出宇宙秩序呢?答案是以最有利于人类追求物质利益的方式来安排自然万物。

其三,这个宏伟的新模式的逻辑结论就是:我们积累的物质财富越多,世界就必然越有秩序。物质财富的不断积累,成了进步的同义词。

其四,坚信人类活动的基点是物质的私利。个人应该努力积聚属于个人的财富,个人利益是社会的唯一基础。

其五,科学技术就是履行这个使命的工具,而宇宙运行的神性、法性、道性、隐性、智慧、意识这些高维时空的观念可以全然不顾。

机器时代的世界观之一:弗兰西斯•培根(英国):弗兰西斯•培根及其《新工具》1620年。

机器时代的世界观之二:勒奈•笛卡儿:1628年研究:《方法论》、《形而上学的沉思》。

机器时代的世界观之三:伊萨克•牛顿:1687年7月5日发表的:万有引力定律、牛顿运动定律。

机器时代的世界观之四:约翰•洛克:1704年前,是法国启蒙运动中的许多主要哲学家之一。

机器时代的世界观之五:亚当•斯密:1723年后,是经济学的主要创立者,1773年《国富论》完成。

机器时代的世界观之六:社会达尔文主义:1859年,达尔文《物种起源》一书问世。

马克思出生日期: 1818年5月5日

马克思逝世日期: 1883年3月14日

------------------------------------------------------------

一、支配我们现代世界观观念爆发在物质的紊兴

1、 什么是人类总法则?

从思维来讲:世界观、人生观、价值取向、意识、观念、思维模式:综上所述名称形成一个大众的整体思想时就是人类的整体意识形态。这就是不成文的人类总法则,它有历史、有背景、有渊源的。

从规则来看:社会的发展是每个个体按照历史遗留的、榜样的、较有规律、模糊的行为,心照不宣的向同一方向汇集;大家共同遵循的同一游戏规则就是社会总体法则。法则大于所有的法律、法规、决定(如果说这是红色系统的话),但是它是顺着灰色系统,而且与之互相作用平行发展。

2、炮舰政策的东侵

今日人类的科学历史观是建立在300年前机械论的基础上。

自从西方的炮舰政策的东侵,古老的东方佛教、儒、道的天人合一史观就进入了两难困境;不打开国门向西方学习就发展不了经济,不发展就要亡国,在多事之秋,树欲静而风不止

是什么力量让我们的世界走向这样一条不归路?这条错误的世界观法则就是——“培根、笛卡儿、亚当•斯密、洛克之流,坚信人类活动的基点是物质的私利。既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。”这就是不归路的理论基础;这就是人类的卤莽;这就是人类的自私;这就是人类的幼稚;这就是人类的尚未成熟!

3、中华古国如此顺流而下

可怜怜啊!好端端的中华古国如此顺流而下,且一泄千里,永不回头!尽管有朝鲜可借鉴,我们还是抱怨全球的军费攀升是造就我国随波逐流的趋西而行理由吧。这就是全球形成的总法则我国不得不顺流而下。国家在这个世界上的功能:最基本的文明理念是“国家精神”,它的政治、经济、文化、宗教等活动都必须以“国家”的理念为依据。这是目前支配现代世界观念下的所有以国家为中心的人类群体唯一可依赖的;这也是爱国情操的根源所在,但是正是国家在这种情事下犹如一叶失去动力的轻舟只能随波逐流任流而下。“富民强国”“军费竞赛”有错吗?只有我国建设强大的军事力量,才会立于世界强国之林有错吗?我在《乔志庸反发展独白》一文中总结出乔志庸的经商大道理中撰文:民无利则不富,民不富,则国无税,国不富则兵不强,兵不强则天下危。 细品其公式为:通商=富民、富民=赋税、赋税=强兵、强兵=天下安、结论是:富民,赋税——强兵,比试军费竞赛。是的,最危机的就是能够毁灭地球60次有余的原子弹战争。后人不仅不理解国家的初衷,甚至嘲笑朝鲜的落后,惟恐不趋西方科技的发达、财富的荣耀而悔恨。

4、在2010年后来看,事情并不是那么简单,是什么力量让我们的世界走向这样一条不归路?以“培根、笛卡儿、亚当•斯密、洛克之流,坚信人类活动的基点是物质的私利。为社会发展的理论基础,髅蚁们有目的、有计划顺反法(反能量)而为的玩人类于股掌,实施髅蚁主义。

二、国际髅蚁主义表现在

在神秘能量的支配下

1、垄断:人类的金融、资源、能源、粮食;

2、渗透:媒体、政治、教育;

3、育苗:在知名学府物色、赛选、培养精英人才进入髅蚁队伍,在全球建立网络组织。

4、形式:多穴暗藏(秘密组织:共济会、光明会、骷髅会等)共同宗旨,协调同盟。

5、诡秘:地下蠕动、森林法则、暗箱计划以人类为对象,杀灭有色人类。

6、共济会、骷髅会、光明会,培育了美国历代总统。美国世界警察的温床——神秘的能量。

三、权贵资产阶级

1、权贵资产阶级是权力与资本合谋

权贵资产阶级就是权力与资本合谋,以霸占和垄断社会的财富,断掉非权贵通过勤劳与智慧公平获得财富的出路。“权贵资产阶级”又叫裙带资产阶级、关系资产阶级、朋党资产阶级、密友资产阶级。 “权贵资本主义”实际上就是毛泽东同志在上世纪50年代所指出的那样,是“一个脱离人民的贵族阶层。”权贵资产阶级的政治主张,就是强调否定公有制,否定社会主义,否定国家干预的所谓“三否定”。

吴敬琏,我国著名经济学家,国务院发展研究中心研究员。1930年生于江苏省南京市。1954年毕业于上海复旦大学经济系后,分配到中国社会科学院经济研究所工作。曾任国务院经济改革方案办公室副主任。现任全国政协常委、经济委员会副主任。 主要研究与教学领域为理论经济学、比较制度分析、中国经济改革的理论和政策等。由于他在我国改革开放之初大力论证和倡导社会主义市场经济,被尊称吴市场。

贫富差距急剧扩大

据2004年由中共中央研究室、国务院研究室和中国社会科学院共同完成的《当前社会各阶层经济状况》调查研究报告披露:至2001年,13亿国民的私有财富共达85万亿元,其中,5亿城市人口占有96%,8亿农村人口仅占3.5~4%。城市人口中的0.9~1%(不到全民人口0.4%)即480万至500万人,拥有上千万元以上财富,其中18500至20000名最富有的人拥有一亿元以上,共持有超过10万亿财富(约当全民私有财富11.8%)。

由于贫富分化的急剧拉大,中国的基尼系数在1995年0.38的基础上,1997年已升至0.4,达到了国际“警戒线”标准。有资料显示,2007年下半年已高达0.469,推算2008年超过0.5,超过了一般发达国家0.24到0.36的水平,即使比起指数偏高的美国的0.4,也大大超出。中国收入最高的20%人群与收入最低的20%人群的收入比高达33倍,而发达国家仅8~9倍(《中国经济周刊》2006年6月26日)。2007年,城乡居民收入比扩大到3.331,如果把福利、补贴等考虑进去,城乡收入差达到6倍左右。

延伸阅读:

2012-7-24天道阻员校对 原创时间:27/07/2008 8:35:38 AM大连 重编:11/12/2018 8:35:38 AM北京

全球思想家委员会于2018年11月27日发布

京ICP备20220054 81号-1 移动电话:18210341172 - 电子邮件:wmq088@126.com版权所有(c)人天合一工程官网北京人天合

移动电话:18210341172 - 电子邮件:wmq088@126.com版权所有(c)人天合一工程官网北京人天合

从1750年巴黎大学教授雅克吐尔古步入巴黎大学宣读历史观 ,他吹响了法国启蒙运动号角。支配现代世界观的观念是法国启蒙思想的思想诞生。既然法国启蒙思想在支配我们现代人的世界观,那么后于《科学:无尽的前沿》以无知为基础,它在引领人类走向“偏执”、走向标准化军事科学、走向高科技的流水线生产规模化的杀人武器,走向美国的军工产品覆盖半个世界。更为令人愤恨的是,有众多中国的著名人士和国际名人为引领人类走向“世界末日”的《科学:无尽的前沿》发布“赞誉”。

18勇士在为 《科学:无尽的前沿》——美国军工科学,规模杀人科学“点赞”!

18勇士是无知?还是居心叵测? 是前者,还是后者?

为《科学:无尽的前沿》署名“赞誉”的人更无知直至。这些人有:1、任正非2、施一公3、吴军4、向松祚5、李笛6、韦青7、尹烨8、胡郁9、邓晓芒10、周航11、吴世春12、万维钢13、安吉拉•克雷格14、小西尔维斯特•詹姆斯•盖茨15、奥德拉•沃尔夫16、丹尼尔•凯夫勒斯17、安娜•埃斯霍,美国国会议员18、(罗斯福总统的科技顾问范内瓦•布什)。

简称:18勇士。

无知之徒!为什么不学学老子的《道》——怕走正道?为什么不学学主席的“宇宙观”?没有这个海量!为什么要“说”“世界警察”的月亮圆?

我看——缺一块!阳盛阴衰——缺阴。而“阴”是什么?老百姓说阴是阴德。阴字典里查不到。全人类的知识界都缺阴“缺阴德”,教育界“有毒”,毒教材。全球思想家委员会王灏儒发布,阴是生命,阴是生命法,阳是名利,阳是唯物,阳是《科学:无尽的前沿》物质法的无限扩大。什么是物质法?百姓不懂18勇士该懂啊。

人类的刑法与宪法,是行政法。人类的行政法是以组织管理人体为目标制订的,行政法只能管身体,不能管生命,所以人类的生老病死、祸劫灾灭用行政法还不能解决问题。支配现代世界观的观念是法国启蒙思想,18勇士的世界观无法跳出现代世界观之外那么,“洛克把上帝驱除出了人类舞台,正像培根把上帝驱除出了自然界一样”。

什么是物质法?宇宙自然中的法,包括生命法与物质法两类。宇宙中的生命法,专管生命世界。宇宙中的物质法,专管阳性物质世界。生命法包括生命界中的生命原理与生命规律等。物质法包括阳性物质世界中的物质结构与物质性质,与物质的变化、处理、鉴定、合成、交换、适用等。

那么18勇士是在加速“,推进《科学:无尽的前沿》科学技术可以解决一切的盲目自满呢?还是在为美国的缺“阴德”的月亮——《科学:无尽的前沿》贪婪、过度的利己主义、全球生命支持系统的崩溃、盲目的自满“你狐假虎威”?狐假虎威原义是狐狸假借“纸老虎”的威势吓唬百兽。

人要存恒心,就是那不变的真诚和善良。人要有信心,你自始至终要相信自己叫人,为人与做人,人总不要相信自己是个野兽,要保持必胜的信心做个好人。人要为自己而活着,就违背了良心,违背自己良心的人,活着等于死。

相关阅读:

布达佩斯俱乐部的英国哲学家彼得•罗素(Peter Russell)这样忧伤重重地告诫人类:“从全球的视角看,我们的文明是一种疯狂(《科学:无尽的前沿》贪婪、过度的利己主义)的文明,是一种极具剥削性的文明。很难说我们对生物圈的影响是良性的。如果就这一问题举行全球公决,如果给每一物种投一票的权利,以决定是否允许西方文明延续下去,那么我想除了蟑螂和老鼠以外,几乎所有物种都会投我们的反对票,会有99.9%的反对票:西方文明(《科学:无尽的前沿》)对地球一点好处也没有。

西方文明应该灭亡。”“我的意思是,作为个体的人,我们不应该灭亡,但我们存在的现行模式(18勇士为《科学:无尽的前沿》摇旗呐喊)应该灭亡,需要出现一种新型文化”。

什么是新型文化?自然文化是新型文化,乱轨文化是违背自己良心的文化,是活着等于死的文化。18勇士们你们是在推进自然文化还是在推进乱轨文化呢?

自然文化,是切实逼真的文化,是佳美圆润的文化,是扶佐正义的文化,是浩然正气的文化,是仁至义尽的文化,是唯物与唯心,阳性与阴性,显形与隐形合二为一的文化,是精神与物质,生命与肉体,物质与物气,信息与气息,波态物与直观物,特殊物质与常规物质的辩证统一的文化。

乱轨文化,是形而上学,形左时右,形公罔私、形邪怅邪,非是非不是、推拉扯欠,佐道邪门,歪邪道理,维权侍政,惟王势争、惟私供奉,唯独自用,惟过是非,惟古史册,惟旧纷辨,惟环导环,惟祸事故,惟谎诈骗,惟恨为仇,维护自我,维护自利,维护小家子等等的文化。

全球思想家委员会试问?《科学:无尽的前沿》

1、什么是科学?科学是把双刃剑,莫非你不懂?《科学:无尽的前沿》1945年7月提交给杜鲁门总统,时至今日2022年历时77年。77年后的今天在“赞誉”下的《科学:无尽的前沿》,带动下《太平洋垃圾带上,正漂浮着超过7.9万吨海洋塑料》。1945年前地下矿石、石油、天然气几乎还没有规范的开发。

2、世界末日即将来临!为《科学:无尽的前沿》署名“赞誉”的人,联合国最新气候报告泄露,发出危险警报,莫非不是最近70多年来从量变到质变,在美国发达的《科学:无尽的前沿》引领下日趋严重吗?

3、不懂老子的《道德经》吗?国际学者不懂中国哲学有情可原“赞誉”中的任正非、施一公、吴军、向松祚、李笛等,中国人不懂“道法术器”吗?《科学:无尽的前沿》是无道,是术,是器。高举术,器而忽略《道》的人,无道。得道多助,失道寡助,出自《孟子•公孙丑下》。

4、全球思想家委员会发布:宇宙是位大生命,人是宇宙体中的细菌,所以人不知道宇宙生命的奥然。科学没有终端,生命科学是前沿。人若想了解宇宙,认识自己,破译自然,生命科学是你的起点。

地球在为人类献肉献骨献血,动物与植物也在为人类献肉献骨献血。人类除了使用地球与动植物的身体筋骨血肉外,别无它为。人类对物质世界的概念是错的。人类不承认生命世界与至高无上的生命,是要吃大亏的。

生命炁息是物体的原基。物体又是生命的代表符号。世界上除了生命与身体以外,就无话可说。世界上凡看得见摸得着的物质,那只不过是生命的符号。世界上凡看不见,摸不着的物质,那就是生命与生命炁息。世界上不论是看得见的与看不见的都是一个生命的整体。世界上只有身体与生命两大类:人类反正只是对身体感兴趣,对生命来说,漠不关心,甚至否认生命的存在。人类所认识的物体与物质,都只不过是生命的符号本质。生命在宇宙里才是广大的,生命的符号,显在广大的生命当中,只不过是几个星星点点。

《清华校长施一公:我的认知再度崩塌了,世界可能根本就不存在》。施一公说:如果只选一份决定了美国科研决策,而且影响至今的报告,则非《科学:无尽的前沿》莫属。在《科学:无尽的前沿》的“非凡的作用下”,“世界可能根本就不存在”。倘若说有的话“只不过是几个星星点点”。

我全球思想家委员会说:全球有4000多家与清华大学生命科学学院同级别的生命科学机构,没有一位院长写过一篇关于生命是什么的文章。4000多家生命科学学院,无一不是在“挂着羊头卖狗肉”。

“清华大学副校长、清华大学生命科学学院院长,中国科学院院士施一公教授曾发表的,名为《生命科学认知的极限》的演讲。施一公说。”什么是生命?短短四个礼拜,胎儿开始有心跳。慢慢地,神经管形成了,脊椎形成了,四肢开始发育,通过细胞凋亡,开始形成手指头。这就是生命。施一公不是一位生命学家,仅仅是一位会说“实话”的唯物主义。唯物主义就是一堆尸体组成的“分子原子”的罗列。

宇宙中存在总法与分法,总法与分法都是阴阳平衡法。

宇宙中有两部法:一部是物理法,一部是生命法。宇宙中的物理法,是专门对阳性物质世界所定立的法。它是用来管理物体的。宇宙中的生命法,是专门对阴性世界的生命所定立的,它是用来管理生命的。宇宙中的生命法,共有54部。它对生命世界作了系统的论述。宇宙中的物理法,共有54部,它对物质世界作了系统的论述。宇宙的生命法出自于宇宙核心,它是宇宙核心的信息,与人体贯通所谱成的。宇宙的物理法出自于宙心,它是由宙心信息与人体贯通所谱成的。宇宙法是能量,它包含着宇宙的生命能量、智慧能量、物质能量与真理。

人生法有一套《天地人合自然大法》。大法集有108部,部部新颖合我知。《天地人合自然大法》有108部,藏书于全球思想家委员会书库。

我有一颗心,名曰叫宙心,人心与我合一心,充满智慧与才能。我心里装空寂静,人明我心也化空。人心“空无”我心劲,化合心中做生命。

5、亚洲的故事

党的十三大(社会主义初级阶段)对我国处在社会主义初级阶段作了全面阐述。“初级”是初中生未到成年,面对不成熟的幼稚的孩子,全球思想家委员会只能给他讲故事了。说说美国的美洲,欧洲的起源。

亚洲的故事

亚洲,是块丰碑,烙印在亚洲上的人迹,名列世界之最。印证在亚洲上的真理,名列世界之最。报导在亚洲上的名人,名列世界之最。破译自然奥秘的宝典,名列世界之最。碧显亚洲的风采,特写出亚洲的故事,作以论证亚洲的即往开来。

八千万年前的一天,地球的东北部水面上,凸起一块陆地,这块陆地,就是今天的亚洲。亚洲诞生以后,住着一位人,他叫亚细亚。亚细亚生来富有,很懂人情道德与礼貌。他既是陆地人性又是海洋人性。他一直过着水陆两栖生活。有一天,亚细亚出门放牧,发现了神人马玲,马玲住在一个山洞里炼丹,已经有八千年了。马玲见到亚细亚后,向亚细亚传授炼丹术。慢慢地,亚细亚学会了炼丹。从此,亚细亚天天炼丹,炼出了许多金丹。亚细亚把金丹装在葫芦里,饿了就吃金丹。后来,亚细亚的身心,起了大变化,眉毛与头发都黑得如墨,皮肤越来越红润,面部如黄色的丹体。亚细亚整天不吃食物,不穿衣服,不休息,沉默寡言,活似一位神仙。

八千年过去了,亚细亚还是在不停地炼丹。他把炼出的丹,交给各类的生灵作食物吃,吃了丹的生灵,都急剧的变化,很多生灵都变得通灵性,并能象人一样说出话语。

有一年的秋天,亚细亚出发去寻找自己的同类。在他出发以后,地球上的陆地,陆续诞生。先后诞生了欧洲、非洲、拉丁美洲、大洋洲,亚细亚到了美洲,见美洲上有人,人是白皮肤、黄头发的人,与自己差不多相似。他把自己的金丹,交给美洲人作礼物。美洲人吃了亚细亚送的金丹,神情大变,活似跳跃的狮子,亚细亚教他们炼金丹,他们都不炼,并向亚细亚继续索取金丹吃,亚细亚把所带的金丹,全部送给了他们,他们把亚细亚所送的金丹吃光了,只好跟着亚细亚学炼丹。他们很快掌握了炼丹技术,使金丹变成了他们的主要工业产品。

亚细亚离开美洲以后,继续寻找同类。他到了非洲,看见洲上也有和自己相似的人。他找到了一个很大的非洲人,向他传授炼丹技术。此人不懂亚细亚的语言,很难掌握炼丹的要领,总是不能自己炼丹。亚细亚想了个办法,把智慧注入金丹里,让他吃下了带智慧的金丹,忽然,非洲人会自己炼丹了。

亚细亚离开了非洲,向大洋洲进发。他到了大洋洲,见洲上还没有和自己相似的人出现,亚细亚在大洋洲作了短暂的停留,回到了亚洲。

亚细亚回到了亚洲以后,亚洲上已有了很多和自己相似的人,他们都穿着各样的皮衣。他们中间,有一位妇人,貌似天仙,忽然对亚细亚起敬,她要和亚细亚结婚。亚细亚只好同意,与那妇人结成了配偶。亚细亚自有了配偶以后,身体慢慢地虚弱起来。金丹也炼不成了。

亚细亚生病了,亚细亚的生命处于危弱的时候,他的配偶生下了一个孩子,孩子的长像酷似亚细亚。美丽的妻子,叫亚细亚给孩子取个名字,亚细亚说:“就叫他华夏吧。”从此,华夏生出来了。他貌似天仙,媚娜非凡,人见人爱,颇受人们的敬爱。

华夏长大成人后,便向父亲取宠,硬叫父亲给他夺一个星星下来玩儿,华夏得不到星星,他就抱住父亲的脚不丢,父亲无耐,只好想办法给华夏夺星星。

亚细亚不顾身体的疲惫,东奔西跑,给华夏夺星星。但是,星星就是夺不着。

亚细亚实在劳累了,从在喜玛拉雅山上休息。亚细亚一坐下去,再也没有起来。后来,华夏想起了父亲,问他妈妈:“父亲到哪里去了呢?”他妈妈说:“你爸为你夺星星去了,一直未归。”华夏忍不住对父亲的思念,他走出了家门,去寻找父亲。华夏走遍了亚洲,也没有找到父亲的下落。有一天,华夏也劳累了,他坐在高山上休息,望着天空中的星星直掉泪。突然,一声哀鸣,惊得华夏撒腿就跑。正奔跑间,天上的一颗星星降落在面前。华夏抬头一看,正是自己的父亲。华夏抱住父亲痛哭,父亲擦干了儿子脸上的泪水,亲热地说:“别哭了,好孩子。”华夏的泪又流出来了,怎么也止不住。

华夏的悔恨之泪,流满了山岗,浸湿了土地,汇成了河流……

亚细亚再向孩子施和爱,孩子止住了伤心的泪水,脱下外衣,披在父亲的身上。父亲用身体的温暖,滋育着华夏忧伤的身心。

华夏拥抱着父亲,父亲搂抱着华夏,坐在喜玛拉雅山上相依为命。

华夏复活了,华夏的父亲抱起华夏,走下了喜玛拉雅山,回到了母亲的身边。(亚继亚的故事,启揭的是自然的奥秘)。

以下是《科学:无尽的前沿》全文

赞誉

罗斯福总统的科技顾问范内瓦•布什在《科学:无尽的前沿》中提出要重视不以应用为目的的基础研究,面向长远,逐步摆脱了对欧洲基础科学研究的依赖,从此,美国基础科学研究远远领跑全球,形成若干重大突破。

任正非,华为创始人

范内瓦•布什是一位传奇科学家,他帮助美国在20世纪奠定了世界科技霸主的地位,他写的报告《科学:无尽的前沿》不仅是其科技思想的集中体现,而且是一份真正意义上得到执行的蓝图规划。这本书非常值得阅读,其中的观点非常值得思考。但值得思考的除了书里的内容,还包括这份报告出炉的方式和范内瓦•布什这样的人物存在的价值。当下中国,面临不一样的国际大环境,如何实现科技强国,需要智慧和做法。

施一公,西湖大学校长

如果只选一份决定了美国科研决策,而且影响至今的报告,则非

《科学:无尽的前沿》莫属。要想了解美国的科研机制是如何运行的,为什么美国的科研既能得诺贝尔奖,又能产生高科技产品,就必须读这本书。

吴军,计算机科学家,硅谷投资人

数十年来,美国科学界和企业界一致公认,正是布什的伟大创见和极富感染力的精彩报告——《科学:无尽的前沿》为战后美国的国家创新体制和机制奠定了坚实的基础,这就好比美国国父、第一任财长汉密尔顿著名的《信用报告》和《制造业报告》奠定了美国金融业和制造业的坚实基础一样。

向松祚,著名经济学家

科研人员和组织有必要认真学习报告《科学:无尽的前沿》和导读《科学之议》。当今,并不是每个科技从业人员都知道现行政策背后的逻辑,也不见得了解当今世界科技局势的形成与此报告及其后续政策的关联。一旦清晰明了背后的逻辑,就会更清楚科学之路该怎么走、不能怎么走。明了科学发展的初心,明了可能产生的问题,也会更清楚如何更快地发展科学,不管是基础科学研究还是应用技术研究。如同布什报告中所言,国家的未来,将在很大程度上取决于运用科学的智慧。华先胜,阿里巴巴副总裁,阿里达摩院城市大脑实验室负责人

在国会生涯及之后的峥嵘岁月中,拉什•霍尔特一直在为科学研究和将科学融入政策制定而积极奔走。他了解科学在我们民主社会中的地位,以及它应有之样貌。在这本书中,他呼吁科学不仅要为科学家服务,也要为公民服务。

安娜•埃斯霍,美国国会议员

提出问题与发现问题是解决问题的一半,但是核心目标还是要解决问题。解决问题的方法初露锋芒:

科学之议

美国的科学事业尽显蓬勃生机。四分之三世纪以来,美国的科学生产率一直为全世界所艳羡。来自全世界的学子涌入美国大学,以参与各项学科之发展。美国物理、生物、社会以及行为科学等领域的研究人员斩获了各类国际奖项。医疗以及通信和运输的改进拓展和丰富了人们的生活,而源自美国公共及私人实验室的各类产品及工艺,则给全世界的消费者、军事以及社会活动带来了革命性的变化。美国的科学研究成果极为丰硕,然而,科学思维却仍未融入主流文化和政治。

自第二次世界大战以来,联邦政府对大学和研究机构的科研活动提供了慷慨的财政支持,并在产品开发上进行了大规模工业投资,这正是现代美国科学事业的特色所在,同时也是所有科学成就之基础。《科学:无尽的前沿》这一报告,便是关乎该项事业的一份公认的标志性文件。

《无尽的前沿法案》与布什报告的精神一致:科学技术的领先要靠政府的公共资金的大力投入。76年前,《科学:无尽的前沿》提出政府的公共资金要大力支持基础研究,支持科学教育,支持大学。如今,《无尽的前沿法案》提出政府的公共资金要支持关键技术领域的研发,支持区域技术中心建设,这超出了传统的美国政府资助科学技术发展的理念。

这是迈向新边疆的第一步吗?

全球思想家委员会评语:

倘若没有“《无尽的前沿法案》”没有“《科学:无尽的前沿》”就没有“重振美国制造业”、就没有美国的“先进通信和先进制造业领域”、就没有“确保美国在未来工业中的领导地位”。

倘若美国没有“重振美国制造业”没有“先进通信和先进制造业领域”没有“确保美国在未来工业中的领导地位”又哪来的,美国是军工科学领先世界各国?

倘若美国没有“重振美国制造业”没有“先进通信和先进制造业领域”没有“确保美国在未来工业中的领导地位”又哪来的,制造航母与军舰的标准化、流水线、批量生产?

倘若没有领先各个国家的科学技术——《科学:无尽的前沿》哪有世界一流的美国军工武器,倘若没有世界一流的美国军工武器,又怎么能够为世界提供军工武器一半的产能?

倘若没有美国为世界提供全球武器总量的50%的产能,又怎么能够大把的捞到销售“杀人军火”的金币?倘若美国没有获得大量的金币又怎么会在“2020年5月21日,提供1000亿美元用于战略性地推进科技研发?”

倘若没有推向世界50%的军火,所赚来的大把金币(千亿-万亿)又哪来的金银做“诱饵”“投喂《清华20000人在美国硅谷搞科研,清华在为谁培养人才?》清华学子“叛逃美国”以促进美国的高科技发展而换来的几块“狗干粮”?

倘若没有——没有倘若,人类只有真真实实的世界,真真实实的世界观,真真实实的人生观,真真实实的价值观,真真实实的《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》。

《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》的核心思想是什么?是——洛克提出了一个至今还统治着现代世界观的论点:这个社会只有一个目的,就是保护社会成员的私有财产。彻头彻尾的个人主义,成了建立社会的唯一基础。亚当•斯密说:既然人不为己天诛地灭,那么社会就不应该妨碍他们追求物质利益,谴责他们自私自利。资本主义也好,社会主义的市场经济也罢,臭名昭著的“保护社会成员的私有财产”响彻云霄,张牙舞爪,体体面面,“合理合法”。保护私有财产+个人主义+人不为己天诛地灭+求物质利益+自私自利,就是今天连联合国都在糊里糊涂的“叫喊”(联合国大会通过《世界人权宣言》 捍卫人权 以人为本)“以人为本”。人是什么?人是个什么东西?联合国,专家教授,博士院士,知之甚少。人神灵三家常常争执不休,人要名利财帛,神要天地精神,灵要人体从命。人是什么不知,那么何以人为本?

美国人是人、俄罗斯人是人、乌克兰人是人、以美国人为“本”,美国落井下石是以把天价的军火卖给乌克兰“为本”;以俄罗斯人为本,俄罗斯自清门户是以扫清原苏联社会主义阵营的乌弟妹叛变社会主义投靠,资本主义的“纳粹”为本;乌克兰人也是人,彻头彻尾的遵循《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》以保护私有+人不为己天诛地灭+求物质利益+自私自利“为本”。本而不本,人以乱套为本。

人神灵三元合起来是人生,人生扑朔迷离,就是因为人生是由人神灵三元构成的。人听灵魂的,灵魂听神的,一层管一层。人受灵魂的制约,灵魂受神的制约,人灵越轨时都要受罚。

1975年汤恩比以86岁高龄辞世,他逝世前曾赴日本演讲,被询及他对科技进步的看法,汤恩比的回答是:“科技进步对物质发明有利,但对于提高人的善意、良知良能,以及改进人与人之间的关系这方面,反而是不利的。”

既然进入现代人类的世界观、人生观、价值观是延续了《支配现代世界观的观念是法国启蒙思想》的遗产,人类要走正道只有一条路可行——颠覆三观创宇宙观

颠覆三观创宇宙观

1、要颠覆的三观是现代的世界观、人生观、价值观。

2、颠覆的三观,创立学习宇宙观——天人合一宇宙观——《天地人合2014法》——《天地人合自然大法108法》

3、宇宙观的核心思想是请回上帝,上帝是神,是爱合,是生命,是真理。

4、颠覆三观的核心是推翻今日的哲学家、思想家、科学家的偏执与唯物的导向。

5、创立宇宙观的方法是,成立生命科学家委员会来引领人类统一和平与向善。现代三观是引人陷入名利、争斗和权、性、钱泥潭的人,是当代的哲学、科学家、理论家、启蒙时代的思想家。被引领人是“羊群效应”中的羔羊。

世界唯一的全球思想家委员会最穷,穷的今天明天永远也没有一个个人思想家。

“人类进步“《科学:无尽的前沿》”既不是自动发生的也不是不可避免的。我们现在面对着这样的事实:明天就是今天。当今形势异常紧迫。人类的历史长河中反复上演着这样一个悲剧:这就是太迟了……我们可能绝望地呼唤时间停下她的脚步,可是对每一次恳求,时间都置若罔闻,并且继续急速前进。在众多文明的森森白骨和杂乱遗迹上面书写着这样令人悲哀的文字:太迟了。”

这段讲演是马丁•路德•金在四十年前一次关于社会公正的布道中发表的,至今仍然引起强烈的共鸣。

上述蓝字是全球思想家委员会对《科学:无尽的前沿》的评语