Time is the cause of the combined matter.

Time is like a motionless vacuum.

I am life and time is in my genes

lt is time that gives birth to me, and space

that bears me.

精彩文章

Latest news center

癌症患者求死多难?

转摘:癌症患者们的“上海生存”:在一座疫情爆发的城市看病有多难?

樊代明·是谁?

不要夸大医学的作用。

语出有因

因在人民日报病人越治越多,说明医学已入误区

因在原卫生部部长张文康说的一席话,值得深思:

1、送医院的人没死,治几个月人死了,你说是治好了,还是治死了?

2、糖尿病:开始一个加号吃了十年的药变成为四个加号,你说是治轻了还是治重了,而且还能坚持十年……

3、大夫自己高血压十年,给一年高血压的患者开药方。大夫自己糖尿病五年、痛风八年给发病一年两年的患者治疗,滑稽可笑吧?

4、医院大楼越盖越大,病人越来越多,如果医生能够治好病人,应该是病人越来越少呀。

5、癌症患者手术、放疗、化疗后两至三个月死亡,还倾家荡产。不住院治疗,能活两年或更长,这是医学上的成就还是悲哀?

6、什么样的人要去医院?第一需紧急抢救的人;第二紧急止血的人;第三接胳膊接腿的人;第四孕妇临产的人。其它的人群调整心态、配合运动、改变不良生活习惯、均衡营养,中医综合调理就行啦!

全球思想家委员会的结论是

癌症患者求死多难啊?

过去两个月,在上海这座医疗资源被剧烈争夺的超级大都市,癌症患者无疑是最脆弱的那部分人。

他们是被死亡追着跑的人,却在就医路上遇到重重困境——我们记录了一些癌症患者的经历。这其中,有迷茫无助、焦虑绝望,也有相互帮助,人性闪光。这是一个特殊群体如何在疫情下与死亡赛跑的故事,也是我们每个人如何在疫情下奋力生活的故事。

从3月末开始,上海7日内有阳性感染者报告的居住小区,被划为“封控区”。对于很多癌症患者,如何走出小区的大门,是他们就医之路上的第一个关卡。

当时,政策层面上明确规定了要确保普通群众的就医需求,但具体到每个社区、每个居委会,都会有不同的规定。

刘清是一位被困在“封控区”的癌症患者。她是上海本地人,10年前,她27岁,确诊乳腺癌。治疗后一直吃药维持。去年年末,常规体检时,医生发现,她的肺部有3个结节,后经诊断确认为癌细胞转移,肿瘤复发,随后,刘清开始在复旦大学附属肿瘤医院治疗。

癌细胞转移,意味着肿瘤进入晚期,她需要每个月打一次针,配一瓶药,一瓶药13667元,报销完所有,一个月看病净花销6000多元。今年年初开始,刘清过上了一种“掐准时间”的规律生活——每个月掐准时间看医生,每天掐准时间吃药,每看完一次医生掐准时间报销。

3月末,疫情来了,刘清所在的小区被划为“封控区”。其实,在4月5日之前,刘清并不慌张,她每个月11号看医生,在她的设想中,浦西应该5号就解封了,她11号看医生,时间还很充裕。但4月5日,并没有迎来如期的解封,她有些慌了,致电居委会,得到的答复是,“封控区不能出小区”,于是开始“拼命打电话”。

“从早上开始,一直打打打打打,不停地打12345,打政府热线,打新闻热线”,几乎所有能求助的电话,她都打了,她还在各种新闻App上面留言。那时候,电话并不好打通,有时候打几十个电话才接通一个,电话一通,她心里就祈祷,“这个电话帮我一下吧,帮我一下吧,让我出去吧”。

近一个月过去,刘清说到当时的情景,还是忍不住哭了。她形容当时的自己,“整个人就已经在悬崖边,整个天都是黑的,连我的心也在流眼泪”。那时候,妈妈跟她说话,她一个字都听不进去,就是像发了疯一样狂打电话,狂留言,饭也不想吃。最绝望时,她就想,11号那天,要冲出去,“不管怎么样,我就是要看病!”

好在,求助的第三天,她遇到了一位“松动的螺丝钉”,那是一位社区工作人员,是位男性,姓李。刘清的诉求很简单,她只想在4月11日能够走出小区,但居委会不允许,而这位李先生正好是她所在小区居委会的上级。

刘清那几天打了太多电话,她甚至都不记得自己和李先生具体讲了什么,只记得自己一直在哭,说自己是癌症患者,37岁,需要出门看病。她不知道是因为自己年轻,还是因为自己哭得太伤心了,李先生很爽快地答应她,“帮你打个电话问问”。

这个电话过后,刘清得到了居委会的出门许可。

4月11日,刘清骑着电动车去了复旦肿瘤。她记得,那天医院里的人很多,她打了针,也开到了药。后来,在患者互助群里,她看到了很多要跨江化疗的病人,确诊为新冠阳性的病人,外地来租房住的病人,等着医生解封才能开刀的病人,她觉得自己真的太幸运了。

那天开药回来,刘清特意打了电话去感谢那位李先生,谢谢他愿意承担责任,愿意为自己打那个电话。她很激动,不知道怎么表达自己的感谢,就一直重复那句“谢谢”,她边说边哭,说了十几遍。

刘清能感觉到,李先生有些惊讶,对他来说,自己只是“跟居委会打了一个招呼”,他没想到,对一位癌症患者而言,这是这么重要的一通电话。谈话的结尾,李先生说,“能够帮到你,我也很开心。”

核酸,核酸

徐芝的母亲也是一位在复旦肿瘤就医的癌症患者。和刘清不同,徐芝所在的小区并没有阳性病例,不是“封控区”,因此,出门没有那么困难,真正令她犯难的是——核酸。

徐芝一家是山东人,去年6月开始来上海看病,租住在嘉定区江桥镇,一居室,月租3300元,父亲出门打零工赚钱,徐芝则照顾母亲。

徐芝母亲确诊的是两癌,胆管癌和肝癌。4月1日,是徐芝母亲的化疗日,那天,她们顺利地在二级医院做了化疗,但医生提示,检查结果显示肿瘤疑似复发,需尽快前往复旦肿瘤找主管医生做进一步检查。

徐芝迅速为母亲抢到了一个4月6日的专家号。她思路很清晰——4月5日浦西解除封控,4月6日清明假期也过了,医生正好上班了。

4月6日当天,徐芝带母亲出门,小区门口的工作人员对她说,出门可以,需要两次核酸,“出去的时候做一次,回来时再做一次”。徐芝和母亲都很快接受了这一要求,她们是外地人,租户,社区说什么,她们就做什么,她们很清楚,这个出租屋是她们唯一的落脚点,出去了,一定要保证能回来。

于是,这对母女骑电动车先去了最近的江桥医院,没有核酸点,又骑去了稍远一点的南翔医院,也没有核酸点,徐芝在健康云上查,按照距离排序挨个打电话问,最后发现,电动车车程能到达的医院,没有一家可以做核酸。

因为核酸的问题,4月6日,徐芝母亲过号了,没有去成医院。

医生下一次出诊在4月13日。那天,全家人严阵以待,早早做好准备,徐芝父亲和居委说明情况,附近实在找不到核酸点,他们带着3支抗原当着居委会的面做,全家阴性,得到居委会关于核酸的“赦免”。

徐芝的家离复旦肿瘤徐汇院区大约20公里左右的路程,他们选择住在这里,是因为附近有许多卖菜的老乡,还有在沪打工的亲人。平常时候,若是不需要母亲亲自到场的看诊,徐芝和父亲通常乘地铁去医院,一小时以内可以到达,若是患者必须到场的治疗,他们一家会在早上打一辆车,让母亲有个座位,40分钟以内可以到医院。

这一天,因为电动车只能坐得下两个人,父亲带着母亲等骑了20多公里到了医院门口,但因为没有核酸电子报告,“保安怎么说都不放人”,徐芝有些崩溃了,发布了一则求助微博,“现在人就在医院门口,拿着抗原阴性却进不了”。

这则求助获得了100多人转发,100多个评论,但并没有实质性的帮助。那天,徐芝一家还是没能走进医院。

这也是整个4月,上海居民就医的一大痛点——很多医院都要求前来就诊的患者持有24小时内的核酸阴性证明,更重要的是,这个24小时按照核酸采集时间计算,但那时的上海,核酸检测需求巨大,很多检测从采样到出报告,会超过24小时,因此,很多患者在历尽波折好容易赶到医院之后,依然被核酸问题拦在门外。他们中的很多人会选择在医院再做一次,4小时后出结果,只是,4小时后,医生很可能已经下班了。

徐芝一家先后错过了4月6日和4月13日的就诊,下一次医生开诊的时间是4月20日。接下来的一周,这家人制定了更完善的计划,徐芝父亲在一个雨天摸索出了一条做核酸的路线,4月19日这天,他载着徐芝母亲,去20公里以外的医院做核酸,并且找到了给电动车充电的地方。

4月20日,徐芝母亲终于见到了主治医生。也是在那天,他们听到了那句患癌世界里“最动听的话”——肿瘤没有复发。

徐芝一家终于就诊成功后的第八天,4月28日,上海市卫健委发布了一个就医无需核酸证明的医院名单,在这些医院中,有些医院需要患者健康码和行程卡双绿码,有些医院提供现场的抗原检测,患者可以在医院门口现场测抗原,持双绿码和抗原阴性结果,即可就医。

但在这份名单公布之前,很多急需就医的患者依靠的是一份源自民间的、名为“上海医疗紧急求助”的在线文档。

这份文档的创建者叫华融琦,上海人,对外经济贸易大学的在读学生。他学习的是国际组织人才方向,这个专业的许多学生毕业后将去往联合国和WTO等国际组织工作,他们有着极强的组织能力和号召力。

华融琦并不是第一次组织类似活动,两年前的湖北武汉,去年的吉林通化,他都组织过物资募捐。这次,比起募捐,他敏锐地发现了紧急医疗求助还没有人做,他决定补足这个小缺口,“关注那些处于所有人之间的,容易被忽略的阴影地带”。

这个文档目标很明确,就如它的名字所写——第一,聚焦医疗层面,第二,必须是紧急的。新冠阳性收治、透析治疗、癌症治疗,这是当时最亟需被看到的需求。

表格创办后正值清明假期,许多大学生加入其中,他们给自己起了名字,叫“守沪者”。针对每一条求助,志愿者们会向居委会、医院、交警大队等机构或部门打电话,了解解决问题的方法,并反馈信息给患者。

只是,这毕竟是一群大学生组织起来的志愿者群落,他们没什么医疗资源,收集到众多需求,但解决问题的能力有限。于是,他们决定对外求助,“希望更多有医疗资源的个人、团队、组织联系我们”。

上海阿特蒙医院的肿瘤科医生刘臻看到了这份求助,他主动联系了华融琦,决定将“癌症患者互助”这一块工作承接下来。

针对肿瘤患者遇到的各种共性问题,刘臻和他的朋友们做了一份更有针对性的指南,名叫“上海抗疫期间肿瘤患者就诊指南”,对信息查询、交通方式、转院治疗、买药配药等肿瘤患者最关心的问题做了解答和梳理。

他们列出了“可化疗医院列表”,详细标明了医院、联系方式、是否可以门诊化疗,是否可以住院化疗,是否可以使用医保,包括备注栏,综合患者反馈,会写上:有几个治疗床位,需要什么样的核酸报告。

他们还建立了肿瘤患者互助群,让患者们互通有无。在信息不明朗的4月,许多患者在这里留下了自己的真实就医记录,给其他人作参考——

4月17日。重要信息:目前上海唯一不需要核酸报告的通道:上海第十人民医院。1.急救绿色通道24小时开放。2.对无核酸阴性报告患者救治不延误。3.医院联络渠道畅通,第一时间有响应。

4月18日。普陀同济医院,提前预约普通门诊肿瘤科。医生会根据之前病历配靶向药,需带好24小时核酸阴性报告。我爸今天在胸科医院入院治疗,据日间病房护士说,周日胸科医院也能做核酸的,有需要去胸科医院的参考下。

4月18日。复旦肿瘤医院(徐汇院区)就诊分享:人挺多的,戴了两层口罩,带了一瓶酒精,差不多见底了。医院门口可做核酸,目前是24小时核酸进复旦肿瘤医院,为了周一上午的病患顺利进院,周日上午半天,核酸检测开放,切记周日下午没有核酸,别跑空。如果当天做核酸,当天看病,只能挂下午的号。

这些建议都非常的具体,具体到,车停在哪条路上,打车单程一小时大概花了多少钱,一定要记得带医保卡,手摸过不确定的东西要马上消毒,记得带上水和干粮,记得不要碰脸部任何地方。

YIN是刘臻的同事,从3月20多号开始,她便开始利用手上的资源帮助一些肿瘤患者送药,刘臻和她说起互助文档的事,她欣然加入了。

我和她通话时,是她在办公室打地铺的第31天。她讲起这些天印象最深的一件事——有一天,医院临时出车去接人,可以跨江,她赶紧在群里同步了这一信息,很快,需求传来:一个小姑娘说自己的外公前列腺癌,药已经吃完了,全上海只有浦西一家药店可以买到这种药。

那天,司机在南京路的药店门口排了两个小时,终于买到了药。事后,小姑娘写了一段长长的感谢“小作文”,里面有一句是这样说的——尝试了无数方法,今早幸运的事件发生了,我一分思考都没有就把几千的费用转给一个陌生的微信号码,因为,这是我全部的希望。而它也没有被辜负。

在肿瘤患者的互助群里,有一个志愿者,名叫张安华,最初,大家都以为他只是一位普通的志愿者,他还帮抑郁症患者联系过送药,直到有一天,他在群里问,“有没有地方可以做日间化疗”,其他人才知道,原来他也是癌症患者的家属。

张安华是一位“沪漂”,他的父亲去年6月末被诊断为肺癌,从老家来上海治疗。为了父亲住的舒服,他整租了一个一居室,离上海市肺科医院很近,父亲的治疗效果不错,有合适的靶向药可以吃,吃了五个多月,今年年初耐药了,3月4日进行了第一次化疗。

癌症的化疗具有周期性,一般每隔21天一个疗程,按照正常的节奏,张安华的父亲应该在3月25日进行第二次化疗。3月23日,他们所在的小区因出现阳性病例而封闭——而当时,肺科医院不接收来自封控区的患者,张安华父亲若是要就医,只有一个选择,去定点医院上海市浦东医院。

癌症的特殊性在于,它很少会在极短的时间内致命,但它又时刻吞噬着患者的生命。而由于病程较长,大多数癌症患者都会跟随熟悉自己病情的医生治疗,这也意味着,即便去到浦东医院,张安华的父亲也无法进行抗癌治疗。

第二次化疗错过了,等到4月15日,又过了21天,这本该是张安华父亲第三次化疗的时间,但第二次化疗还没做上。

化疗延期,也被称为“拖疗”——在很多疫情爆发的城市,这是癌症患者们的普遍困境,在上海尤甚。

4月16日,张安华终于成功带着父亲前往肺科医院,但因为身体太过虚弱,父亲的血液指标没有达标,需要打针,等指标回升达到化疗条件后才能继续化疗。

5月6日,这本是张安华父亲第四次化疗的时间,但因为血液仍未达标,他仍未做上第二次化疗。那天,在肺科医院检查后,医生告诉张安华,父亲的肿瘤恶化非常快,“增大了许多,唉”。

在张安华讲述的治疗经历中,最令人难忘的是他带着父亲去到医院,再从医院回到家的过程——

这两个月,为了让父亲减少被感染新冠的可能,不耽误治疗,每次出门,张安华每隔5分钟拿免洗洗手液帮父亲洗一次手,凡是父亲要触碰的东西,口罩、椅子把手、哪怕是拿就诊卡,他都会消毒一遍。疫情严重时,他们穿防护服出门,进医院一套,从医院出来之后,再换一套新的,两个人一天要用四套防护服。等到了家里,防护服扔掉,露在外面的鞋、包全部用消毒水喷湿,穿的衣服全部洗掉。

这不只是一位癌症患者的经历,也是疫情爆发时,无数肿瘤患者的经历。

一家特殊的酒店

复旦大学附属肿瘤医院有两个院区,2000多张病床,36个临床科室,700多位医生,1200多名护理人员。去年,院长郭小毛教授在建院90周年学术论坛上也说,“复肿”是上海乃至中国肿瘤诊疗的“桥头堡”。仅去年一年,这家医院的门诊量达173.4万人次,在最新的国家三级公立医院绩效考核中,它的考核成绩为A,位列肿瘤专科医院全国第二名。

能去“复旦肿瘤”治疗,承载着许多外地癌症患者对生的期盼。在复肿徐汇院区,沿着东安路,许多老旧的居民楼被改造为“癌症旅馆”,有的“房间”原来是一个不足6平米的阳台,外地来的癌症患者和家属愿意租住在这里,因为它们离医院近,可以做饭,还便宜。

复肿的浦东院区靠近外环高速,老旧居民楼不多,附近的酒店成了患者们的临时落脚地。雍乐精选酒店距离复肿浦东院区不到3公里,里边常常住着癌症患者。

4月初,志愿者Mika发现了很多来自这间酒店的求助——3月21日,这家酒店一位客人被确诊为阳性病例,开始封闭式管理,近20位外地来沪就医的癌症患者被“困”在这里。

吴琦就是其中一位。他是石家庄人,2020年8月被确诊为直肠癌晚期,因为妹妹在上海,他的抗癌治疗第一站选在了上海,在上海接受了放疗,之后在北京接受化疗。

今年3月,因为化疗效果不错,北京的医生建议吴琦再去一躺上海,让初诊医生判断一下,是否有条件进行第二次放疗。

面对癌症,吴琦和妻子曹盈萱尽了全力。他们去了最大的医院,为了用上最新的药,每个月都要花费2-3万,前一阵,他们刚卖了房子。

这次的上海之行,吴琦一个人来,他挂了3月23号的复肿的门诊号,但离就诊只剩一天多的时间,酒店忽然被封了。吴琦懵了,远在石家庄的妻子曹盈萱开始行动,她打了很多电话,“一睁眼就开始打12345”,不停地打,打到最后手机里拨出的全是座机号,都分不清哪个号码是哪个单位。

就诊日到了,吴琦还是无法出门,只能拜托还能自由出行的妹妹拿着自己的挂号信息去找医生,用视频的方式完成了这次问诊。那天,医生的建议是,不做放疗,按原计划化疗。

按原来的化疗节奏,吴琦本该在3月24日进行化疗——如果不是因为疫情,他有两种选择,一个是3月23日看完诊直接去北京,3月24日在北京化疗;或者干脆不走了,让复旦肿瘤的医生帮忙开化疗药物,在上海做完这次化疗——但现在他被封控在酒店,两种方案都泡汤了。这也意味着,吴琦这次来上海“白跑了一趟”。

但上海的情况并没有好转,没过几天,酒店所在的园区被封控,等到3月28日,整个浦东都被封控了,接着浦西也在4月1日被封控。

吴琦拖疗了。妻子曹盈萱不知道该做什么,除了疯狂打电话求助,只能远程给他抢食物。

这些被困在酒店的癌症患者们建了一个微信群,和吴琦一样,许多患者都是一个人来治疗。患有乳腺癌的杨女士和陈女士,她们都是一个人住在酒店,杨女士的癌细胞已经转移了,晚上会在睡梦中疼醒,身上有针扎一样的放射性疼痛,陈女士患的是乳腺癌中分型严重的三阴性乳腺癌,放疗的地方都脱皮了,腋下有疼痛感。

被封控在酒店十几天,她们夜里基本都睡不着,陈女士曾在接受沸点记者的视频采访时说,她最大的诉求就是希望能早点出去看病,“昨晚11点多还在拨打12345”,求助了太多人,她们已经不知该求助谁了,“感觉自己被抛弃了”。

4月7日,在拖疗了14天后,在媒体的关注和居委会的帮助下,吴琦和其他十几位癌症患者终于走出了酒店,前往复旦肿瘤治疗。

但又有意外状况发生,因为着急,吴琦挂错了科室,医生开不出来他需要的化疗药物,必须重新挂号,而下一个号排到了几天后。

那天,吴琦“一下子就崩溃了”,他和妻子双双在电话里哭了,他在医院坐着,从早上一直等到中午1点多,依然没有找到解决办法。

最后,在互助群志愿者的帮助下,吴琦第二天去一家私立医院打上了化疗——这也是很多拖疗患者最终的解决方案,在特殊时期,一些私立医院成了救命稻草,正如吴琦的的妻子曹盈萱在电话中说,“那个时候,只要能打上针,不管公立私立,不管多少钱,就是搭个大棚给打针我们都愿意的”。

4月18日,吴琦终于乘坐高铁离开了上海,在济南隔离了两天、在石家庄隔离了5天后,他终于回到了家。

医生们的努力

为了撰写一篇关于晚期癌症患者生命意义的研究文章,第二军医大学的博士生明星曾与多位肿瘤患者进行了交谈。

在他的访谈中,一位34岁的女性如此总结自己生病的感受——生病之前自己像一只蚂蚁,生病以后就像安静的吊在树上的一个茧,“我安静地呆在里面。到医院的这段时间,就觉得像是在茧里面,觉得挺安全,只要有人给我开方子,让我吃药,给我药水,证明在治疗,就觉得踏实”。

但在这一轮爆发的疫情中,上海的医院大多陷入“开诊-感染-停诊”的循环中,R0值10的奥密克戎传播性强,隐匿性高,截至4月24日,上海新冠感染者累计数已超过50万。

李进是上海同济大学附属东方医院肿瘤医学部主任,据他估算,包括新发病的,带瘤生存的,外地来上海看病的——“上海上百万的肿瘤病人总是有的”。这上百万癌症患者,非常需要及时去医院,才能有“安全感”。

但过去一个多月,因为核酸采集需求量巨大,很多医院的医护都去了一线支援。在东方医院,许多科室都关掉了,肿瘤科抽调了一半以上的人去采核酸,这还是院里被抽调的较少的科室,“连我们的会计都培训上场了”。

封控最严重时,李进多数情况只能出特需门诊,他所在的肿瘤科4月份平均每天大概只能看20多个号,比平时“至少减少60%以上”。

作为一位资深的肿瘤科专家,这段时间,李进被问到最多的问题就是——对于肿瘤患者来说,拖疗的影响到底有多大?

对此,李进的回答是,肿瘤治疗有周期性,通常二周到三周要做一次化疗,如果遭遇意外情况不得不推迟化疗时间,推迟两周,临床上是可以接受的,再往长时间推迟,可能就会影响治疗效果,“那肿瘤就要长了”。

王兴是北京大学肿瘤学博士,毕业后在北京大学肿瘤医院做过住院医师,现在在上海市第一人民医院工作。4月20日晚,我们与王兴医生通了电话,从前他所在的胸外科一天要看100-150个门诊,现在每天只能看7-8个,“化疗的坑只有五个”。

他是一位很有同理心的医生,也曾是癌症患者的家属,他非常能理解肿瘤患者迫切想要就医的心情:“换位思考,如果我们自己家人得了肿瘤,会不会说等三个月再去切呢,是不是一定还是尽快去切,尽快就是指,我们只要有能力我们就去切,不会说我们慢慢等,不要紧,过三个月再说吧,这是不可能的。既然自己都认为我们不会去拖,为什么可以去劝病人可以耐心等待呢,这也不合理。”

但在疫情爆发的阶段,医院也有医院的难处。特别是肿瘤医院,“要化疗的患者来了,不收,于心不忍,但是收来了,如果把其他化疗的病人全感染了,他们白细胞又低,那又该怎么办?”所以只能有限度地开放。

至于几乎停滞的手术,李进也谈到了医院的为难,“手术的话是开放的,病人又不能戴口罩,做手术还要插管,做麻醉,呼吸是开放的,开放就等于有可能会把所有参加手术的医生护士,麻醉师全部感染。所以不到紧急情况,目前手术都是推迟的。等到疫情稍微控制一点再去做手术。”

面对正在与生命赛跑的患者,医生们也在竭尽所能地提供帮助。

4月中旬,王兴医生注意到,由于医保报销限制,许多慢性病和肿瘤患者只能一次开一个月的药,封城第3周,很多人的药不够了。他发了一条朋友圈,如果上海这边有需要配药的朋友,可以私信我,只要能帮大家开的都不限制。那天开始,他收到了几千条微信好友请求,因为加好友太频繁,微信号还被锁了,申诉后才解封。

“医生在疫情最困难的时候要有一定正义感”,这不仅是王兴一个人的想法。

4月,李进医生除了出特需门诊,基本每两天义诊一次,每次半天时间,一次能看15个病人。

4月19日,我在线上观看了一场上海长征医院王湛医生的义诊,王医生很认真,他做好PPT,叮嘱了患者们几个疫情时的诊疗要点以及告知他们如何与约床位。因为总有新患者进来,不知道情况,不到一小时的直播义诊,王征医生讲了6遍如何约床位。

在肿瘤患者互助群,也常常能见到医生的义诊信息。

同济大学附属东方医院胃肠肛肠外科主任宋纯,和群里的大家在线聊“晚期胃肠肿瘤患者的治疗希望在何方”。上海交通大学医学院附属仁济医院胸外科主任赵晓菁医生,和大家线上聊“如何在疫情期间及时就诊仁济医院胸外科”。

还有些医生成为了互助群的一份子。5月14日,一位患者在群里发问,“请问如果16号在复旦大学附属肿瘤医院作pet-ct的话,几号可出结果?”复旦肿瘤放疗科的倪医生马上回复他:第二个工作日。也就是17号。

最令人难忘的一件事发生在5月1日,一个随申码红码的孩子在瑞金医院急诊看上了病,病友们都很惊讶——那是一个患有骨肉瘤的孩子,化疗已经拖了一个月了,医生一直关注他的病情,自己要开诊了,提前两天通知家属一定要想办法挂上号,“化疗不能再拖了”。那天,孩子进不了医院门诊,医生就自己出来门口接,他让持绿码的患者家属在门诊开了化疗药,然后带着孩子去急诊找他上药。那位医生姓鲍,患者家属很感谢他,“瑞金医院的医生真的是很好很好”。

最困难的状况

对于上海疫情爆发前期,时常出现的一些就医问题,作为医生,李进的态度是,“制定政策是一回事,执行政策又是一回事,如果执行的时候执行偏了,这就会造成矛盾”。因此,需要在管理上不断地发现问题,修补漏洞。

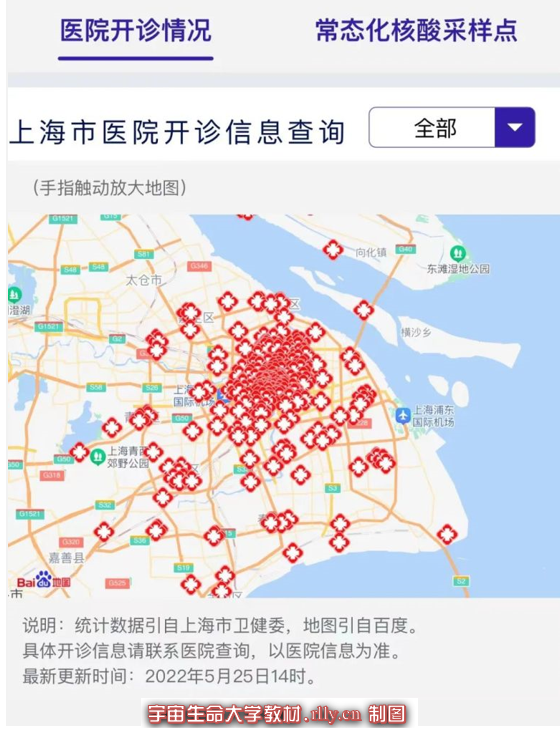

现实中,漏洞也在逐渐被堵上。如今,上海各大医院的停诊复诊信息查询也在不断完善。居民们可以用随申办查询,点击左下角“医院停诊查询”。卫健委也做了专门的查询网址,点进去可以看到“医院开诊情况”以及“常态化核酸采样点”,可以按照行政区划查询,也可以直接检索医院,医院开诊情况也更细化了,写明了医院地址、联系电话、开诊科室、停诊科室,且将停诊科室标黄了。

因为信息通道逐渐打开、完善,癌症患者群里的“患者就诊信息反馈”,在5月6日之后便没有了更新。很多群也渐渐安静了下来——4月,这些群几乎每天都有上千条信息,如今,这个数字已经减少到了两位数甚至个位数。

唯一一个仍然活跃的群是“阳性肿瘤患者群”,这些患者在这波疫情中不幸感染了新冠病毒,这也令他们抗癌之路面临着最高难度——因为免疫力降低,肿瘤科医生并不建议阳性患者进行化疗,他们都会被拉去治疗新冠,转阴出院后还需过渡7天,这期间,还要面临转码的问题——很多患者都会面临红码迟迟不转绿的困境。

5月18日,我与一位感染了新冠阳性的癌症患者家属通了电话,对方是1950年代生人,现在已经70多岁了,姓裘。电话一接通,裘爷爷就说明了情况,因为妻子肠瘘,他不能聊太久,每隔20分钟左右,他需要帮妻子去做清理。

裘爷爷的爱人是直肠癌患者,2019年3月,在上海交通大学医学院附属仁济医院做了肿瘤切除手术,之后过了两年“好日子”。去年9月,癌细胞转移到结肠,又做了乙状结肠癌切除手术。4月1日,患者病情加重,但此时浦西已经封控,4月3日,患者出现肠瘘,需要手术治疗。

裘爷爷想送爱人尽快就医,打电话叫120,排队排得很长,叫到两次救护车,第一辆救护车把他们送到医院后,急诊科有阳性病人,又把他们退回来了。第二次叫到救护车是夜里12点多。

送到医院门口还要做核酸,做核酸至少需要四小时才能出报告,他们在医院走廊上等核酸报告等到5点多,总算进了候诊厅。等见到医生,医生一看是肿瘤患者,建议他,“原来在哪儿看的还到哪儿去,我对你的情况又不熟悉。”

走出医院,没有公交,没有出租车,医院离家十几公里,裘爷爷的孩子骑电瓶车把他们接回了家。那一天是4月9号。

等到4月11日,裘爷爷终于挂到了妻子主刀医生的门诊号,上午赶到医院,这位主刀医生却停诊了,找护士台,找医生,找医务处,裘爷爷找了所有他能找的人,最终,医务处将他们送到了急诊。

那天下午,裘爷爷和爱人“稀里糊涂地住到医院的急诊间”,做CT、验血,“天天留观、留观”。4月15日,医院发生严重院感,把他们转移到空置出来的口腔科病房,在口腔科病房住了没两天,又有病例了,又给他们换到急诊的四楼,在急诊四楼住了两天,裘爷爷夫妇两都感染了新冠病毒。

那是4月22日,裘爷爷先有症状,感冒、咳嗽、怕冷,随后,他和爱人的核酸报告都出来了,阳性。这两位老人开始被隔离到一个临时大棚里。4月24日,被转移到上海市公共卫生临床中心。

5月2日晚上,裘爷爷睡着了,爱人凌晨三点起夜,没忍心喊他,结果滑了一跤,腰椎骨骨折,“病上加病、雪上加霜,把我人搞得都要崩溃了”。

5月5日,裘爷爷的爱人转阴,5月7日,裘爷爷本人转阴,公卫中心要求他们5月9日出院。妻子的肠瘘没有得到治疗,腰椎骨又骨折了,裘爷爷不肯回家,又过了3天,5月12日,他们终于转回了原治疗医院。

根据相关规定,裘爷爷夫妇需要在过度病房隔离7天,这期间,只能维持治疗,挂点营养液、挂点消炎药,无法手术。

我们通话这天,正是他们在过渡病房的最后一天,裘爷爷在电话里说着说着就哭了,他说目前医院依然无法手术,自己接下来也不知道该怎么办,不敢回家,“(回家了)我老爱人怎么办?”

电话到这里就结束了,他又要去帮爱人清理了。

好在几天后,刘臻发来了裘爷爷爱人的最新治疗进展——他们已经转院去了瑞金医院,在那里,得到了相关专家的专业建议。

具体的人和生活

在一次交谈中,志愿者Mika讲述了自己这些天最大的感受。

Mika是上海人,母亲是一位医生,自己做投资方面的工作。过去两个月,每到夜里,她划手机,都会觉得很撕裂,普通朋友的群,都在聊,“哎呀,今天小区团购牛奶不新鲜”,“团购的菜是坏的”,“楼上的小朋友蹦蹦跳跳,没办法睡觉”,“现在小区群做核酸,凌晨1、2点,太困了,没办法坚持”。

再一划到肿瘤群,这个人说,“我已经拖疗三周了,医生说我现在再化疗意义已经不大,改靶向药了”,那个说,“钱都花完了,现在还住在酒店里,药也吃完了,没有地方去”,当她看到这些信息时,这些患者不再是遥远的、新闻中的人,他们是一个个具体的个体,就在她的眼前,在向她求助。

在患者群里,很多人都改了备注,他们是@浦东-结肠癌晚期-家属、@普陀区 乳腺癌 郜、@浦东-肺癌-家属、@徐汇区 卡卡 白血病、@骨肉瘤-宇翔妈……他们是会计、石油工人、司机、农民、英语教师、商人……也是母亲、父亲、妻子、丈夫、孩子、爱人。

新闻中,他们常被笼统地称为癌症患者或患者家属,是一群悲伤的符号,但如果走近他们,会发现每个人的故事都是那样的具体、鲜活且独特——

刘清是学设计的,她一直和妈妈一起生活。确诊乳腺之后,她在家待了几年,后来终于鼓起勇气走出家门,找到了喜欢的工作。她很珍惜那份工作,同事们的小心思,领导偶尔的不公正,她都能忍,她觉得这是自己失而复得的东西, 是自己继续生活的动力。

徐芝今年才18岁,去年暑假,刚刚高考完,母亲就确诊了癌症。家里人都不想耽误她学习,劝她去上学,她自己决定休学一年陪妈妈来上海看病。在她心里,晚毕业一年没有什么,但如果因为上学错过了母亲生命的最后一年,这将会是一辈子遗憾。

在电话中,徐芝哭了,她说:“我才18岁,哪有18岁就失去母亲的。”

张安华是一位90后职员,父亲确诊肺癌后,他第一时间将父亲接到了自己的工作所在地上海。因为肺癌患者闻不了任何烟味,包括油烟,父亲没法自己做饭,每天早上,他会煮好一锅粥,中午提前给父亲点好外卖,尽量吃得好一点,晚上下班,他买菜回来做饭,七点半后开饭,就这么生活了近一年。

终于回到石家庄的吴琦和曹盈萱是二婚夫妻,感情很好。他们有很多共同爱好,喜欢旅游、摄影,都喜欢做饭,很聊得来。曹盈萱和前夫有一个女儿,吴琦对这个女儿特别好,待岳父岳母也很好。曹盈萱叫吴琦“琦叔”,和别人聊天,则称“我爱人”。

婚后一年多,吴琦就确诊了直肠癌晚期。曹盈萱不想放弃。爱人确诊那天,她发布了一则微博:此生难忘的一天,不管未来怎样,都有我一直陪你。得知吴琦生病,曹盈萱的父母说的是,“就当是自己的孩子,一定要帮他,咱们得帮他度过去”。

裘爷爷说,他和爱人都是上海人,都是1970年下放到安徽的知识青年,在安徽应征入伍,在当地工作,退休以后才回到上海。他讲,自己相貌很差,爱人既漂亮,又能干,结婚几十年,从安徽到上海,两人经历过无数风雨,他谈起她时,一直说“我老爱人”。

与李进医生通话时,他刚刚解答了一位患者的疑问。那是一位女性患者,28岁,罹患肠癌,她面临两种药物的选择,两种药效果差不多,生存期也差不多,最终,李进为她选择了那款不会掉头发的,“至少这一年她快乐多一点,头发掉完了,她会悲伤,(不要让她)一直到最后都是痛苦的。”

《癌症传》中记录了诗人杰森·辛德对癌症的一段描述:“癌症是一个莫大的机会,让你的脸紧贴在你无法逃避的死亡的玻璃上。”刚刚过去的这个春天,这些紧贴死亡玻璃的人们并不想认命,他们留在上海,

试图与死亡一搏——路途艰险,时光可贵,但没人打算认输。